Römische Mosaiken

Seit dem vorletzten Jahrhundert wurden in Griechenland zahlreiche

Bodenmosaiken ausgegraben, die aufgrund der Fundsituation, sowie ihrer technischen

und stilistischen Eigenart der römischen Kaiserzeit (1.-4. Jh.n.Chr.)

zuzuweisen sind. Es handelt sich um Böden, die aus sog. Tessellae,

quadratisch zugeschnittenen Würfeln aus Marmor, Kalkstein, Glas oder

Terrakotta bestehen.

Griechenland war während der römischen Kaiserzeit ein relativ

armes Land. Der Reichtum konzentrierte sich in den Händen einer Minderheit,

die eng mit den Römern zusammenarbeitete.

Zu dieser Elite gehörte

etwa der herausragende Rhetor und Multimillionär Herodes Atticus,

der im 2. Jh.n.Chr. in Athen lebte und zahlreiche Prestigebauten in ganz

Griechenland errichten ließ.

In einigen Städten wie Thessaloniki, Korinth und Patras blühte

der Handel, von dem allerdings nur eine kleine Oberschicht profitierte.

Diese reichen Kaufleute, hauptsächlich Griechen mit römischem

Bürgerrecht oder Römer, konnten sich luxuriöse Häuser

in der Stadt oder auf dem Lande leisten.In Griechenland scheint es nur

wenige Privatbauten gegeben zu haben, die so groß, prächtig

und aufwendig waren wie die palastartigen Anlagen in Italien und Nordafrika.

Bei den meisten bisher bekannten Wohnhäusern handelt es sich um recht

einfache, klar gegliederte Bauten, die sich, trotz ihrer teuren Ausstattung,

nicht über ein größeres Areal auszudehnen scheinen.

In

den letzten Jahrzehnten wurden über 200 Gebäude mit Mosaikausstattung

ausgegraben. Es handelt sich vorwiegend um Badeanlagen (Thermen) oder

Wohnhäuser. Bei zahlreichen Bauten läßt sich ihre genaue

Funktion nicht mehr ermitteln, da sie entweder zum großen Teil zerstört

sind, oder nicht vollständig ausgegraben werden konnten. Insbesondere

bei sog. Rettungsgrabungen in dicht besiedelten Städten, wie beispielsweise

Athen und Patras, wo nur auf einem begrenzten Grundstück gegraben

werden darf, läßt sich die ursprüngliche Ausdehnung eines

Wohnkomplexes nur selten feststellen.

Natürlich stellt sich immer wieder die Frage, ob der Fußbodendekor

Hinweise auf die Funktion eines Raumes geben kann.

Im kaiserzeitlichen Griechenland

konzentriert sich der Ausstattungsluxus vorwiegend auf überdachte Räume,

die am Wohnhof oder Peristyl liegen. In einigen Fällen legen Raumgröße,

Anlage und Thema des Mosaiks eine Deutung als Cubiculum (Schlafraum), Triclinium

(Speisezimmer mit drei Liegestätten) oder größeren Bankettsaal

nahe.

Triclinia sind häufig am Aufbau ihres Mosaikbodens zu erkennen. Die

mit Figuren oder ornamentalen Motiven geschmückten Felder sind in der

Regel T-förmig angeordnet und werden an drei Seiten von schlichten

geometrischen Mustern oder Plattenböden gerahmt. Eine derartige Komposition

begegnet uns beispielsweise im 5.5 x 6.25m großen Triclinium im sog.

Haus des Menander in Mytilene.

Das Mosaik ist durch einfache Flechtbänder in zehn quadratische

"Kassetten" unterteilt. In den Feldern sind entweder dreifigurige Theaterszenen

oder menschliche Büsten dargestellt. Alle Bilder sind nach Norden,

auf die Rückwand des Zimmers ausgerichtet. Die inhaltlich bedeutsamsten

Darstellungen (Büsten des Komödiendichters Menander und der Muse

Thalia) liegen unmittelbar vor den beiden Eingängen an der Südseite

des Tricliniums.

Die T-förmige Komposition wird an drei Seiten von

einem einfachen Quadratmuster eingefaßt, so daß sich ein rechteckiger

Teppich ergibt. Der äußere Rahmen des Mosaikbodens besteht schließlich

aus einem breiten weißen Band mit einer Reihe von kleinen Kreuzsternen

in der Mitte.

Oft werden prachtvoll ausgestattete Räume als Andrones

oder Oikoi gedeutet. In den uns überlieferten antiken Quellen sind

allerdings keine konkreten Hinweise auf das Aussehen von derartigen Speisesälen

während der Kaiserzeit zu finden.

Da von der ursprünglichen Raumausstattung

in der Regel außer Boden- und Wandschmuck nichts mehr erhalten ist,

gehen die Ausgräber bei ihrer Interpretation in erster Linie von der

Komposition und dem figürlichen Dekor der Mosaiken aus.

Die Mosaikbilder

(Stilleben, Personifikationen der Jahreszeiten, dionysischer Thiasos) werden

als Anspielungen auf eine reich gedeckte Tafel verstanden. Nur selten geben

sie jedoch eine konkrete Auskunft über die Nutzung des Raumes. Dionysos-Bacchus

und sein Gefolge waren während der Kaiserzeit besonders beliebt, da

sie vollkommenen Lebensgenuß, Reichtum und Fruchtbarkeit verkörperten.

Dionysos bringt als Gott des Weines Berauschtheit und Ekstase. Sein Gefolge

aus Satyrn, Eroten und halbnackten Mänaden unterstreicht das erotische

Element. Aus diesem Grund sind die Darstellungen in erster Linie als Ausdruck

hedonistischen Lebensgefühls zu verstehen.

Es erscheint selbstverständlich,

daß Zimmer mit einer aufwendigen Mosaikausstattung einen höheren

Stellenwert hatten als beispielsweise schmucklose Kammern, die mit groben

Estrichböden versehen waren. Insbesondere bei größeren Mosaikräumen

muß damit gerechnet werden, daß sie repräsentativen Zwecken

dienten und als Empfangs- oder Bankettsäle genutzt wurden.

Problematisch

wird allerdings die Funktionszuweisung, wenn ein Haus über mehrere

Räume mit Mosaikdekor verfügt. So waren in der "Roman Villa" von

Knossos mindestens fünf am Peristyl gelegene Zimmer mit anspruchsvollen

Mosaiken ausgestattet. Nur schwer können wir uns an die Vorstellung

gewöhnen, daß all diese Räume ausschließlich für

Festgelage bestimmt gewesen sein sollen.

Der unzulängliche Publikationsstand und der disparate Charakter der

griechischen Pavimente erschweren den Versuch, Werkstattzusammenhänge

nachzuweisen und einzelne Stücke miteinander zu vergleichen. In der

technischen wie auch künstlerischen Ausführung herrschen erhebliche

Qualitätsunterschiede. Ebenso bereitet es Schwierigkeiten, Mosaiken

aufgrund ihrer Bildmotive zu Gruppen zusammenzuschließen.

Die Mosaizisten

besaßen bei der Kombination von Figurentypen und Bildthemen eine relativ

große Freiheit. So gibt es nur wenige übereinstimmende Repliken.

Häufiger finden sich Varianten eines Themas, die allerdings in Figurenzahl

und -typen erhebliche Unterschiede aufweisen.

Ausgesprochen wenige Mosaiken

können den Jahrhunderten um die Zeitenwende zugeordnet werden. Die

eigentliche Mosaikproduktion setzt offensichtlich erst im 2. Jh.n.Chr. ein.

In der Frühphase herrschen zunächst klare Formen und leicht überschaubare

Kompositionen vor. Selbst auf größeren Flächen wird ein

abrupter Wechsel verschiedener Dekorationssysteme vermieden. Die Darstellungen

sind in der Regel auf einen konkreten Themenbereich der antiken Ikonographie

festgelegt. Felder mit figürlichen Darstellungen haben meist den Charakter

eines Emblema. Sie sind von geometrischen Rahmenzonen durch kleinere Tessellae

und reichere Farbigkeit abgesetzt und auf einen relativ kleinen Ausschnitt

des Paviments beschränkt.

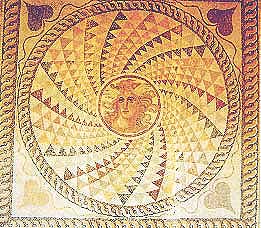

Aus dem Piräus stammt ein polychromes Mosaik, das aufgrund

des Befundes wahrscheinlich in die erste Hälfte des 2. Jhs. zu datieren

ist. Der Schmuck des Bodens besteht aus einem sog. Gorgonenschild. Die

Tessellae des äußeren Rahmens und geometrischen Musters sind

relativ groß (1-2.5cm) und ungleichmäßig gesetzt.

Umso mehr hebt sich das fein ausgearbeitete, zentrale Medaillon

vom übrigen Boden ab. Die Steinchen sind ca. 0.2-0.4cm groß und

dicht aneinandergereiht. Durch differenzierte Farbabstufungen wurde dem

Gesicht der Medusa Plastizität verliehen. Helle und dunkle Partien

gehen fließend ineinander über. Die Locken bestehen aus verschiedenfarbigen,

parallel verlaufenden Tessellaereihen.

Der Mosaizist bemühte sich um

die Wiedergabe von Details. So winden sich aus der Haarmasse mindestens

vier Schlangen, die schwarz gepunktet und mit Augenbraue, Pupille, Zunge

bzw. Bärtchen versehen sind. Auf den grauen Flügeln sind durch

gelbe Linien Federn angedeutet.

Es fällt auf, welche Sorgfalt auf schmückende

Einzelformen verwendet wurde.

Aus der bereits erwähnten "Villa Dionysos" in Knossos

stammen mehrere polychrome Mosaiken, die vermutlich in hadrianisch-antoninischer

Zeit entstanden sind. Ein Mosaik ist mit einem Hexagon- bzw. Wabenmuster

verziert. Im zentralen Feld befindet sich ein schelmisch blickender Satyr

mit einer Flöte.

Papposilen, Mänade, Pan und zwei weitere Satyrn umgeben

ihn. Die Büsten sind klar vom weißen Hintergrund abgesetzt. Es

dominieren Grau- und Rosatöne, auf denen blaue, grüne und gelbe

Steinchen leuchtende Akzente setzen. Konturlinien sind in Braunrot ausgearbeitet.

Im Gegensatz zum Medusamosaik aus dem Piräus wird hier stärker

mit Farbkontrasten gearbeitet. Details sind zwar summarischer angegeben,

doch wurde ein wirkungsvoller Gesamteindruck erzielt.

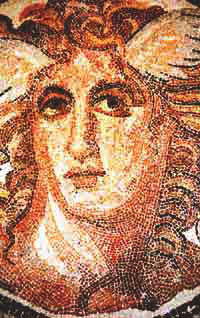

Auf einem anderen Mosaik des Hauses sticht die Büste

einer geflügelten Jahreszeitenpersonifikation durch ihre leuchtende

Polychromie ins Auge. Naturalistische Farbgebung wurde hier offensichtlich

nicht angestrebt. So sind schwarz eingefaßte Haarsträhnen mit

hellblauen und rosa Tessellareihen gefüllt. Dunkelrote Linien deuten

die Kontur von Nase und Kinn an.

Die Plastizität des Gesichts wird

durch eine effektvolle Gegenüberstellung von rosaweißen und beigegelben

Partien bewirkt. Die Augäpfel bestehen aus dunkelblauen Glassteinchen.

Bei

Korinth wurde eine reich ausgestattete Villa mit mehreren Mosaikböden

ausgegraben.

Der unzureichend publizierte Grabungsbefund liefert keinen

genaueren Datierungshinweis. Aufgrund von Vergleichen mit Mosaiken aus dem

römischen Germanien ist jedoch von einer Datierung in spätantoninische

Zeit auszugehen.

Der Mosaizist stellte sein Können insbesondere bei den

figürlichen Darstellungen unter Beweis.

Die Bildfelder sind als autonome

Gemälde aufgefaßt und heben sich in ihrer Farbigkeit und technischen

Ausführung deutlich von den rahmenden geometrischen Mustern ab.

Es

wurden keine Überschneidungen und perspektivischen Verkürzungen

gescheut. Im vollständig erhaltenen Genrebild finden sich auch landschaftliche

Elemente. Die stufenweise heller werdende Standfläche verschmilzt organisch

mit einem Berg im Hintergrund. An einen Baum lehnt sich ein Querflöte

spielender Satyr. Rechts dahinter grasen drei Rinder.

Trotz der hohen Qualität, verdeutlichen kleine Ungenauigkeiten

den handwerklichen Charakter dieses Mosaikbildes. Das liegende Rind in der

Mitte wurde offensichtlich später ausgeführt als das rechte, von

hinten gezeigte. Der Mosaizist versuchte, das Hinterteil des grauen Tieres

im verbleibenden Platz zwischen den Beinen seines braunen Artgenossen unterzubringen.

Der Rinderschwanz ist dabei unnatürlich gerundet und etwas sperrig nach vorne

gestreckt.

Auch die Überschneidungen von Baumstamm

und Satyr sind dem Mosaizisten nicht ganz gelungen. Zuerst wurde die menschliche

Figur fertiggestellt. Einige Details zeigen, daß man hierbei nicht

an den noch darzustellenden Baum dachte. So ist zwischen den Knien des Satyrs

und zwischen seinem linken Oberschenkel und dem herabhängenden Pantherfell

der weiße Hintergrund angegeben. Erst anschließend wurde der

Baum ausgeführt, dessen Form nun weitgehend durch die Kontur des nackten

Flötenspielers bestimmt war.

Seit dem Ende des 2. Jhs.n.Chr. läßt

die künstlerische Differenzierung einzelner Bodenabschnitte nach. Hauptbild,

Fries- und Rahmenzonen werden zunehmend gleichberechtigt behandelt. Im

Zentrum befindet sich häufig ein mehrfiguriges Gemälde, das zwar

durch Lage und Größe, aber nicht durch feinere Technik von den

Nebenfeldern und dem Rahmen abgesetzt ist. Es hat nur noch selten die Wirkung

eines Emblema. Auf Details wird immer weniger geachtet. Zugleich läßt

sich eine zunehmende Komplexität der Gliederungsschemata feststellen.

In vielen Fällen erfaßt der Betrachter die Komposition erst dann,

wenn er den Raum durchschritten hat. Formenvielfalt, Polychromie und dichte

Aneinanderreihung verschiedener Ornamente verleihen den Mosaiken eine lebhafte

Wirkung. Es wird ein effektvoller Gesamteindruck angestrebt.

Die figürlichen Darstellungen lassen Abwechslung und Originalität

erkennen. Typisch römische Bildthemen erleben einen Aufschwung, wobei

Arenakämpfe offensichtlich bevorzugt werden.

In einem öffentlichen Gebäude der antiken Stadt

Korinth wurde ein 9.03 x 7.62m großer Raum freigelegt, der wegen seines

Mosaikdekors als Büro der Schiedsrichter an den Isthmischen Spielen

interpretiert wurde. Aus stilistischen Gründen ist eine Datierung um 200 n.Chr. anzunehmen.

Das zentrale Bildfeld gibt einen nackten Athleten und die sitzende Personifikation

der Eutychia (Göttin des guten Schicksals) wieder. Der Körper

des Jünglings besteht aus kräftigen Muskeln, deren Massigkeit

durch kontrastreich eingesetzte Glanzlichter und dunkle Schattenzonen unterstrichen

wird.

Die parataktische Körperauffassung zeigt sich deutlich bei der

weiblichen Gestalt, deren Brüste aus kreisförmig angeordneten

Tessellaereihen gebildet sind und wie auf den nackten Oberkörper gelegte

Scheiben wirken. Auch die Gesichter scheinen aus Einzelformen zusammengesetzt,

denen der organische Zusammenhang fehlt. Zeichnerisch sind Augen, Mund und

Nase von dunklen Linien eingefaßt und deutlich vom hellen Inkarnat

abgehoben. Die Übergänge sind hier nicht mehr fließend wie

bei dem Medusakopf aus dem Piräus.

Im 3. Jh.n.Chr. erfreuen sich großformatige Tableaus

mit symmetrisch arrangierten Figurengruppen besonderer Beliebtheit. Dem

wachsenden Format der Bildfelder entsprechend, dehnen sich auch die dargestellten

Figuren aus und erreichen zum Teil fast Lebensgröße.

Auf einem

Mosaik in Thessaloniki sind drei Mosaikbilder U-förmig angeordnet.

Zwei kleinere, rechtwinklig zum großen Hauptbild orientierte Felder

rahmten wahrscheinlich eine weiß ausgesparte Fläche. Der Boden

konnte nicht vollständig ausgegraben werden, so daß sich die

ursprüngliche Ausdehnung und die Funktion des Raumes nicht mehr feststellen

ließen.

Das Mosaik gibt die amourösen Abenteuer von drei olympischen

Gottheiten wieder: Dionysos und Ariadne, Apollon und Daphne, Zeus und Ganymed.

Das größte Feld nimmt der Weingott mit seinem Gefolge ein. Dionysos,

der sich auf einen jungen Satyr stützt, und zwei aneinandergelehnte

Mänaden rahmen symmetrisch die schlafende Jungfrau. Im Hintergrund

ragen Eros und Papposilen hinter einem Felsen hervor. Die Figuren sind übersichtlich

nebeneinandergereiht und frontal auf den Betrachter ausgerichtet, ohne jedoch

in ein spannungsvolles Verhältnis zueinander zu treten. Die Mänaden

am rechten Bildrand zeigen zwar auf Ariadne, blicken jedoch in eine andere

Richtung. Selbst Dionysos schaut nicht direkt seine Geliebte an. Die Gestalten

sind in charakteristischen Posen wiedergegeben und wie auf einer Bühne

zu einem gefälligen Gruppenbild zusammengestellt.

Das Mosaik stammt von einem virtuosen Steinleger, der Körpern

und Gewändern durch ausgewogene Proportionen und subtile Schattengebung

Plastizität verlieh. Das Harmoniebedürfnis des Mosaizisten äußert

sich auch in der klaren Gliederung und symmetrischen Anlage der Komposition.

Bemerkenswert ist die sorgfältige Darstellung der einzelnen Figuren,

die feine Gesichtszeichnung und die dezente Andeutung der Wangenwölbung.

Bei einer Gegenüberstellung mit den dionysischen Köpfen aus der

"Villa Dionysos" in Knossos fällt allerdings die stärkere Linearität

auf. Besonders deutlich wird dies in der Augenpartie, wo Ober- und Unterlider

durch dunkelbraune Linien hart vom hellen Inkarnat abgesetzt sind.

Trotzdem

ist es erstaunlich, wie wenig sich die Technik innerhalb von etwa hundert

Jahren verändert hat.

Für viele Mosaiken des 3. Jhs.n.Chr. ist

eine gewisse Maßlosigkeit und Willkür bei der Auswahl und Zusammenstellung

verschiedener Sujets bezeichnend. Dionysische, aphrodisische, genrehafte

und realistische Motive werden scheinbar unüberlegt miteinander verbunden.

Es setzte sich das Bedürfnis durch, möglichst viele Botschaften

und optische Reize in einem Paviment zu vereinen. Nur schwer läßt

sich dieses Phänomen durch ein übergeordnetes Konzept, eine konkrete

Idee der Mosaizisten erklären. In dieser Zeit macht sich auch verstärkt

der Drang bemerkbar, die Darstellungen durch Beischriften zu erklären.

Seit der 2. Hälfte des 3. Jhs. treten auf Mosaiken häufiger Flüchtigkeitsfehler

und Verzeichnungen auf. Generell läßt sich ein zunehmender Qualitätsverlust

beobachten. Die Pavimente aus dem Haus des Menander in Mytilene können

aufgrund des Befundes in die 2. Hälfte des 3. Jhs.n.Chr. datiert werden.

Das Mosaik im Triclinium besteht aus zehn quadratischen Feldern mit figürlichen

Darstellungen, die anhand von Inschriften zweifelsfrei zu deuten sind.

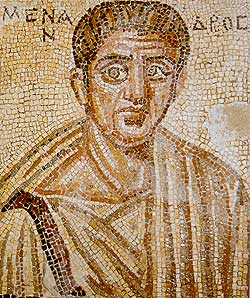

An

der Südseite befindet sich ein Porträt des Dichters Menander.

Der etwa vierzigjährige Mann ist durch seinen konzentrierten Gesichtsausdruck

und die zahlreichen Falten als Denker charakterisiert. Der volle Mund, die

großen Augen und die relativ weichen Gesichtszüge deuten seine

Sensibilität und vielleicht auch seine Anfälligkeit gegenüber

Krankheiten an. Der linke Augapfel ist stark nach innen gerichtet und spielt

wahrscheinlich auf den in antiken Quellen erwähnten Strabismus des

Dichters an.

Der lineare Figurenstil hat sich hier vollkommen durchgesetzt.

Im Gesicht und am Hals sind die Einzelformen geometrisch stilisiert. Stirn

und Nase bilden zwei T-förmig angeordnete Rechtecke. Einem kreisförmigen

Umriß lassen sich Augen- und Mund-Kinn-Partie einschreiben, während

die Wangen eine dreieckige Form aufweisen. Auch auf dem Schlüsselbein

bilden konzentrisch angelegte Linien ein Dreieck. Die Frisur ist gegenüber

rundplastischen Menanderporträts stark vereinfacht und aus parallel

nach vorne gekämmten Haarsträhnen gebildet.

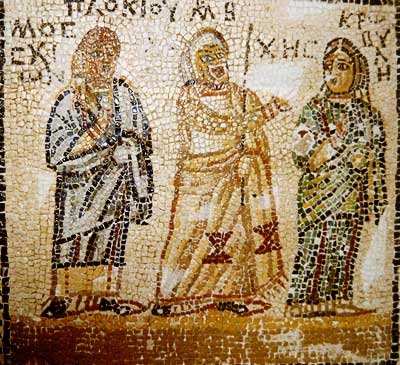

In einem westlich angrenzenden Feld ist eine Szene aus dem

2. Akt des Menanderstückes "Plokion" wiedergegeben. Es handelt sich

wahrscheinlich um die literarisch überlieferte Szene, in der Laches

mit seiner Frau Krobyle über Heiratspläne für den gemeinsamen

Sohn Moschion streitet.

Die Schauspieler tragen die für ihre Rolle

charakteristischen Gewänder und Masken. Sie sind frontal ausgerichtet

und weisen einen geschlossenen, nahezu rechteckigen Umriß auf. Ihre

Arme liegen eng am Körper an und werden von dem weiten Mantel größtenteils

verdeckt. Nur Laches weicht mit seinem erhobenen rechten Arm und der leichten

Rechtswendung vom starren Aufbau der Komposition ab.

Komplizierte Ansichten

und Überschneidungen sind vermieden. Die Füße sind bei allen

Figuren nach dem gleichen Schema angeordnet: ein Fuß ist frontal,

der andere im Profil wiedergegeben.

Anatomische Details sind sehr summarisch ausgeführt. So kann das Geschlecht

von Moschion und Krobyle in erster Linie anhand der Frisur und der Hautfarbe

, nicht jedoch anhand der Gesichtsbildung der Masken bestimmt werden.

In

der ersten Hälfte des 4. Jhs.n.Chr. ist kein tief einschneidender Stilwandel

in in der griechischen Mosaikkunst zu beobachten. Tendenzen des 3. Jhs.

werden ohne erkennbaren Bruch fortgesetzt. So läßt sich generell

eine fortschreitende Vergröberung der Technik und eine Zunahme von

Linearität und Flächigkeit beobachten. Großformatige Bildkompositionen

sind in dieser Zeit allerdings nur noch selten auf Bodenmosaiken in Griechenland

anzutreffen. Stattdessen werden kleinteilige Rapportmuster bevorzugt. Der

figürliche Dekor wird zunehmend auf den Wandschmuck verlagert.

Bei einer

Durchsicht der griechischen Mosaiken fällt auf, daß einige der

für italische Schwarzweißmosaiken charakteristischen Kompositions-

und Dekorationsprinzipien in Griechenland offensichtlich nicht Fuß

fassen konnten, z.B. der sog. style fleuri oder Arabeskenstil und vollkommen

freie Figurenkompositionen ohne erkennbares Gliederungsschema.

Das Themenrepertoire

der figürlichen Schwarzweißmosaiken in Griechenland ist auffallend

beschränkt. In Schwarzweißtechnik werden vorwiegend Motive aus

dem marinen Bereich dargestellt. Offensichtlich besteht hier eine Beziehung

zu Italien, wo die frühesten Schwarzweißmosaiken u.a. Delphine,

Seeungeheuer, Ichthyokentauren und schwimmende schwarze Afrikaner wiedergeben. Im Gegensatz

zu Italien werden in Griechenland kaum anspruchsvolle Kompositionen im Schwarzweißstil

verlegt.

Wie in den vorangehenden Ausführungen deutlich geworden ist, liegt

die Stärke der griechischen Werkstätten in der polychromen Technik.

Klar umgrenzte, leicht überschaubare Bildkompositionen werden eindeutig bevorzugt.

Verf., Symposion mit Menander und Dionysos. Römische Mosaiken

aus Griechenland, in: AntikeWelt 1997/4, Seite 309-318.

Abb. 2 nach S.Charitonidis - L. Kahil - R. Ginouvès,

in: VI. Beiheft Antike Kunst (1970); sonst Verf.